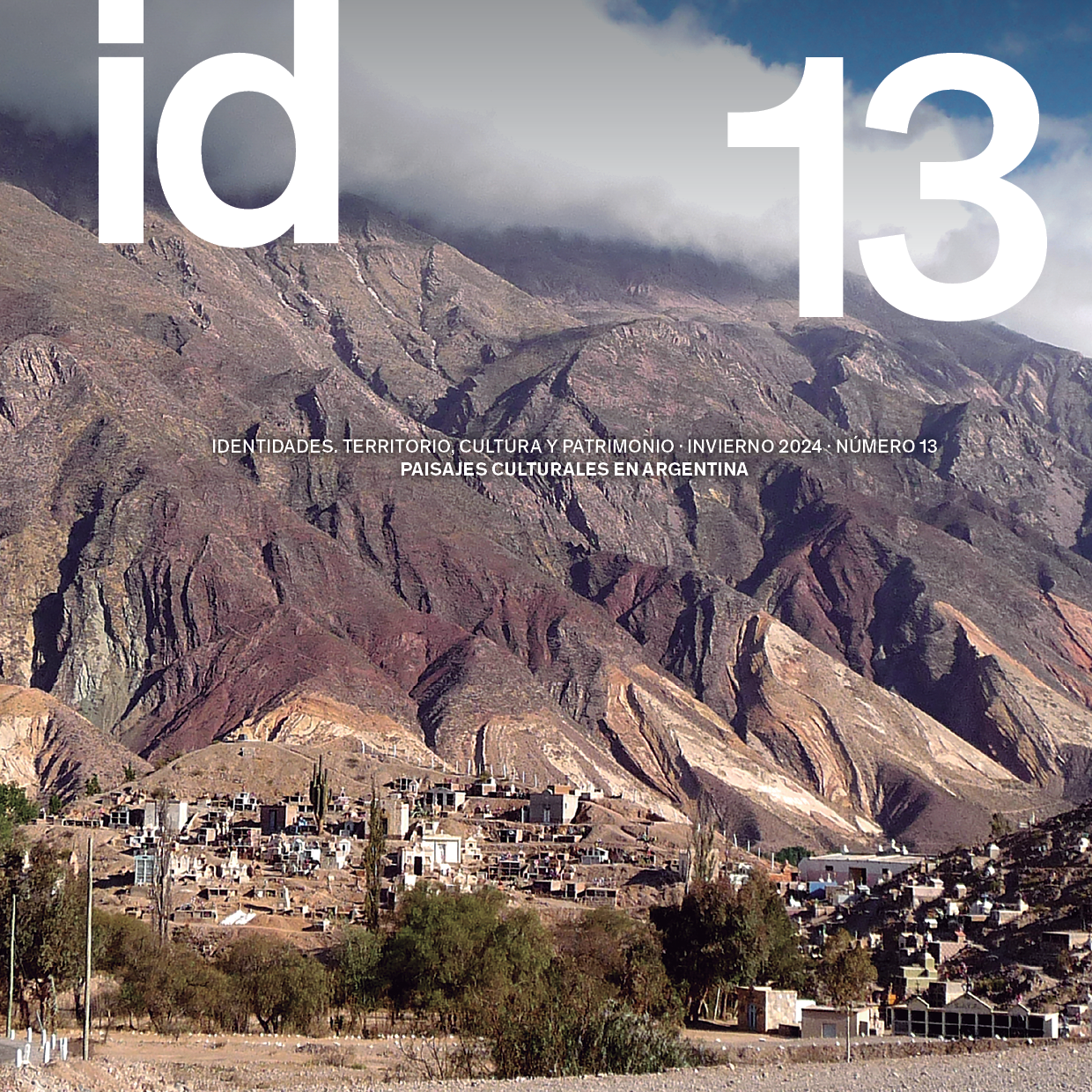

Las damas de los Paisajes Culturales en Argentina

DOI:

https://doi.org/10.5821/id.13569Resumen

En su tesis doctoral, leída en Barcelona hace ya catorce años, un querido amigo, el profesor Fernando Díaz, se refería a las cuatro damas del urbanismo cordobés, cuatro grandes profesoras que habían dejado una clara huella por sus propuestas e ideas en una generación de enseñantes y profesionales.

Si nos fijamos en el cambio de paradigma respecto a los paisajes culturales en Argentina, que se ha producido en los últimos cuarenta años, en las investigaciones, cursos y publicaciones, en la nueva perspectiva desde las que se atiende a estos ámbitos patrimoniales, podemos reconocer igualmente la labor que han desarrollado un conjunto de grandes profesoras desde cuatro universidades (Nacionales de Tucumán, de Córdoba y de Rosario y Universidad de Buenos Aires). Seguramente en los diferentes casos podríamos rastrear antecedentes interesantes (desde Enrico Tedeschi a Alberto Nicolini), pero es a ellas, a quienes cabe reconocer una aportación clave en la manera como hoy nos aproximamos en Argentina a los paisajes culturales, y al patrimonio en general, con la voluntad de ir más allá de la mera preservación, de ponerlo en valor y vincularlo a proyectos de desarrollo local. Y cabe reconocer, mucho más aún, su influencia en jóvenes generaciones a las que contaminaron con su ilusión, y que hoy continúan elaborando trabajos y propuestas de notable interés. Nos referimos a las profesoras Olga Paterlini y Mónica Ferrari, en Tucumán; a Noemí Goytía y Marilú Foglia en Córdoba; a Isabel Martínez de San Vicente en Rosario, y a Alicia Novick y Teresita Núñez en Buenos Aires.

En las últimas décadas del siglo pasado empiezan a surgir los primeros estudios, que se fijan en conjuntos patrimoniales hasta entonces poco atendidos, o incluso minusvalorados, como los pueblos del azúcar, los poblados históricos en el Norte Cordobés o las huellas del ferrocarril en el Noroeste de la Argentina. Lo hacen reclamando no tanto el interés artístico o histórico de algún elemento, sino la idea de conjunto, de piezas que obedecen a unos patrones similares. Lo hacen de forma aislada, inmersas en su contexto, reclamando el valor de lo común, de lo cotidiano, de los paisajes del trabajo y de la articulación a partir de ellos de un territorio. Cada publicación constituye una elocuente llamada de atención a escala local, que ayuda a instalar en la conciencia colectiva un patrimonio que no se había percibido como tal, para intentar evitar su olvido y desaparición.

Estos esfuerzos se producen aisladamente, en contextos universitarios distanciados, en momentos en que no existen tantas oportunidades de intercambios académicos, ni las instituciones que hoy conocemos.[1]

[1] Así, por ejemplo, el Primer Congreso Nacional sobre Patrimonio Industrial se realiza en 1998 y hasta el 2002 no se formaliza el TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) en Argentina. Empiezan a fortalecerse los estudios del patrimonio industrial impulsados por académicos y profesionales de la arquitectura, historia y arqueología industrial, y se promueve la preservación, entre otros, del Ingenio La Esperanza en Jujuy, una antigua fábrica azucarera; de la Fábrica Militar de Aviones en Córdoba; o de usinas eléctricas, ferrocarriles y estaciones históricas en todo el país.

Publicado

Número

Sección

Licencia

Derechos de autor 2025 Creative Commons

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los términos siguientes:

- Los autores/as conservarán sus derechos de autor y garantizarán a la revista el derecho de primera publicación de su obra, el cuál estará simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative Commons CC BY-NC-SA- 4.0 que permite a terceros compartir la obra siempre que se indique su autor y su primera publicación esta revista, pero no se pueden cambiar ni se pueden utilizar comercialmente.

- Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación inicial en esta revista.

- Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra publicada. (Véase El efecto del acceso abierto).